2025年10月21日

― 歯科医が語る「値段の裏側」とブランドの本当の違い【前編】

はじめに:同じ“インプラント”なのに、なぜこんなに価格が違うのか

「インプラントって、どうして医院によってこんなに値段が違うんですか?」

この質問を受けない日はないほど、患者さんの関心は高いテーマです。ある医院では1本15万円、別の医院では60万円。ネット広告を見れば「激安」「モニター割引」「半額キャンペーン」といった言葉が並び、まるで家電量販店のようです。

しかし、実際のところ“インプラント”という言葉の中にはまったく異なる製品や治療体制が混在しています。車で言えば、軽自動車も高級車もすべて「車」と呼ばれているようなものです。確かにどちらも走りますが、エンジンの性能や安全性、乗り心地や燃費はまったく違います。歯科の世界もそれと同じで、見た目は似ていても中身は全く異なるのです。

この前編では、インプラントの値段の差がどこから生まれるのか、どのようなメーカーやブランドが存在し、なぜそれぞれの価格に違いが出るのかを、できるだけわかりやすい言葉でお伝えします。患者さんが「安いか高いか」ではなく「どんな治療を受けたいか」で判断できるようになることを目的にしています。

第一章:価格差の正体 ― 「安い」「高い」はどこで決まるのか

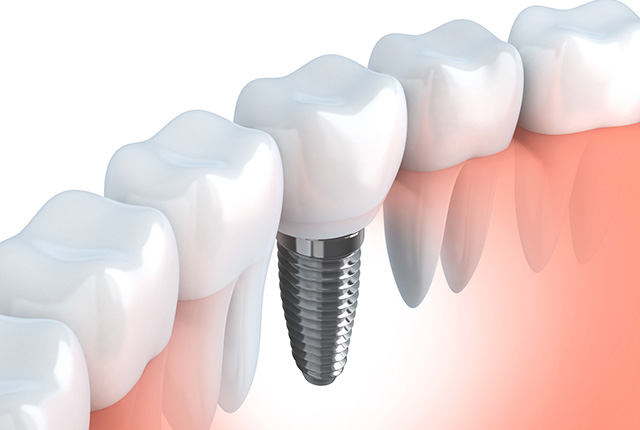

インプラントの価格には、単なる利益設定以上の意味があります。実際には、使うメーカーの原価、手術や診断に使う設備、ドクターの経験と技術、かぶせ物の種類、そして保証体制といった多くの要素が積み重なって最終価格になります。

例えば、スイス製の高品質なインプラントメーカーであるストローマンの材料は、安価な韓国製インプラントの2倍から3倍の仕入れ価格になることもあります。さらに、海外メーカーでは厳密な輸入・品質管理が求められるため、流通コストも上乗せされます。

手術の方法によっても差が生まれます。CTを用いた3Dシミュレーションや、専用のサージカルガイドを使うデジタル手術では安全性が高まりますが、機材導入費用やシステム利用料が必要になります。その分、治療費は高くなりますが、リスクを大幅に減らせるため「確実に長持ちする安心料」と言えます。

一方で、設備投資を抑え、経験の浅い術者がシンプルな手技だけで行う医院では費用が下がります。つまり、同じ「インプラント手術」という名前でも、内容の質がまったく違うのです。

第二章:ブランドの思想 ― 「どんな考え方で作られているか」が価格を左右する

インプラントは世界中で製造されていますが、国によって設計思想がまるで違います。これは単に「国産か輸入品か」という違いではなく、その国が医療においてどんな価値観を重視しているかに由来します。

ヨーロッパ、とくにスイスやスウェーデン、ドイツのメーカーは「精密さと科学的根拠」を何より重んじています。インプラントの発祥地でもあるスウェーデンでは、50年以上前から大学とメーカーが共同研究を続け、長期的に安定する構造を科学的に検証してきました。その結果、価格は高くても「10年後に問題が起きにくい」信頼性が確立されました。

アメリカのメーカーは「技術革新と審美性」を中心に進化しています。CAD/CAMを使ったデジタル設計との親和性が高く、見た目の自然さや噛み合わせの正確さに強みがあります。審美歯科が発達している国らしく、「どれだけ自然な笑顔にできるか」という審美的価値に重点が置かれています。

日本のメーカーは「安全性と適合性のバランス」を重視しています。日本人は欧米人より骨が薄く密度が高いため、力のかかり方やネジの長さが異なります。そのため、国内メーカーは日本人の骨に合った設計で、神経や血管を避けやすく、安全な埋入を可能にしています。価格は中間的で、安定性と費用のバランスが取れた設計思想です。

韓国のメーカーは「普及性とスピード」を最優先にしています。世界的ブランドの設計を参考にしながらも、大量生産と流通効率を高め、より手に届きやすい価格を実現しました。その結果、アジア市場で爆発的にシェアを伸ばしましたが、同時にメーカー間の品質差が大きい点には注意が必要です。

第三章:世界をリードする三大ブランド ― ストローマン、ノーベル、アストラテック

スイスのストローマンは、世界シェアNo.1を誇るブランドです。特に注目すべきは「骨との結合スピード」。表面処理技術により、通常3カ月かかる骨結合がわずか数週間で完了することもあります。感染やトラブルが少なく、手術後の腫れも軽く、長期安定率は98%以上という驚異的な数字を誇ります。スイスの精密工業の技術がそのまま歯科に活かされているといっても過言ではありません。

スウェーデンのノーベル・バイオケアは、インプラントの歴史を切り拓いたパイオニア的存在です。世界で初めてチタンインプラントを臨床応用し、その臨床哲学は今も世界標準とされています。ノーベルは特に審美領域に強く、前歯の自然な再現において他の追随を許しません。デジタル設計と仮歯装着の同日実施(即時荷重)にも対応し、「治療をしても美しさを損なわない」点で高く評価されています。

アメリカのアストラテックは、「骨の変化を最小限に抑える設計思想」を貫いています。インプラントは年数が経つと骨がやや吸収され高さが変わることがありますが、アストラテックはこの吸収を極限まで抑える構造を持ちます。噛む力が強い方や骨が薄い方、高齢者にも安定して長く使える設計です。

これら三大ブランドに共通するのは、数十年にわたる臨床データと、世界中の大学・病院での研究実績です。つまり「高い」のではなく、「長く持つことが証明されている」ために価格が上がっているのです。

第四章:日本製インプラントの実力 ― 小さな国の大きな精度

日本のメーカーは派手な宣伝は少ないものの、堅実で信頼性の高い製品を作っています。代表格の京セラは、医療用チタン加工の世界的企業であり、表面に特殊な酸化チタン層を形成して骨とのなじみを高めています。感染リスクを抑えつつ、早期の骨結合を実現する点が評価されています。

GC(ジーシー)は歯科材料の総合メーカーとして世界的に知られており、インプラント体だけでなく上部構造やセメント、補綴材料の精度が非常に高いのが特徴です。国内の技工士との連携もスムーズで、被せ物のフィット感が良く、治療後の違和感が少ないと評価されています。

プラトンは比較的新しいメーカーですが、国産の中ではコストパフォーマンスに優れた設計を実現しています。日本人の骨質に合わせたネジ形状で、手術の難易度を下げながら安定性を確保できることが特徴です。

国産メーカーの共通点は、メンテナンス性の高さです。国内にパーツが常備されているため、何年後でも交換や修理がしやすく、患者さんにとっての安心材料になります。ただし、世界的な臨床データの蓄積量では欧米メーカーに及ばないため、海外文献での比較は限定的です。

第五章:韓国メーカーの台頭 ― オステムとデンティウムの革命

韓国のオステムやデンティウムは、世界市場において急成長を遂げたブランドです。彼らはヨーロッパメーカーの技術を吸収しつつ、徹底したコスト削減で価格を引き下げることに成功しました。国内の臨床数が膨大なため、一定の品質保証も確立されています。

オステムの最大の魅力は「安くても実用的であること」。実際、アジアだけでなく欧米の一部でも導入されています。デンティウムもまた、安定した骨結合と加工精度を実現しており、コストを抑えながらも十分な機能を提供しています。

ただし、韓国メーカーは参入企業が多く、ブランドごとの品質差が大きいのが実情です。小規模メーカーや並行輸入品も流通しており、どの製品を使うか、正規ルートかどうかが重要になります。渋谷おおの歯科・矯正歯科では、正規代理店を通じた製品しか扱わず、ロット番号まで確認しています。

韓国製を全面的に否定するのではなく、「どのような症例にどのように使うか」が大切です。例えば、噛む力の強い奥歯や骨が薄いケースでは欧州製を優先しますが、限られた予算でとにかく噛めるようにしたい方には、信頼できる韓国製を提案する場合もあります。

第六章:価格の裏にあるリスクと信頼

インプラントが「安い」と感じたとき、そこには必ず理由があります。多くの場合、材料コストの削減、手術工程の簡略化、保証期間の短縮、あるいは術者の経験不足が関係しています。

CT撮影を省略したり、サージカルガイドを使わなかったりすると、費用は抑えられますがリスクは上がります。並行輸入の非正規品を使用すれば、初期費用は安くても、将来パーツが入手できなくなることもあります。

また、保証が1年や2年しかないプランでは、トラブルが起きたときの再治療費が全額自己負担になることもあります。インプラントは「一度入れたら終わり」ではなく、入れてからがスタートです。長く使うことを前提に設計しなければ、本当の意味での成功とは言えません。

渋谷おおの歯科・矯正歯科では、短期的な安さよりも「10年後も安心して使えるか」を重視しています。メーカー選定、CT診断、ガイド手術、滅菌管理のすべてを自院で統一し、患者さんが長期的に満足できる治療を提供することを目指しています。

第七章:まとめ ― 値段の裏には“哲学”がある

インプラントの値段は、単なるコストの差ではなく、そのメーカーや医院がどんな哲学を持っているかで決まります。安価な製品にも役割はありますし、高級ブランドにも相応の理由があります。大切なのは、どれを選ぶにしても「自分の体の中に一生残るものを理解して選ぶ」ことです。

価格だけを基準にするのではなく、「どんな思想のもとで作られたインプラントなのか」「医院がどこまで安全性に配慮しているのか」「どんな保証体制を持っているのか」という視点を持つことが、本当の意味で“良い選択”です。

この【前編】では、世界と日本の主要メーカーを比較しながら、価格差が生まれる背景を紹介しました。次回の【後編】では、渋谷おおの歯科・矯正歯科が実際に採用しているブランドの選定基準、保証の仕組み、そして失敗しない医院の見極め方について、さらに具体的にお話しします。