歯周病治療

歯周病治療

歯周病は、歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)から細菌が入り込み、歯ぐきに炎症を起こしたり、歯を支える骨(歯槽骨・しそうこつ)が溶けたりする病気です。特徴は、むし歯と異なり初期の段階では痛みがほとんどないことです。気づかないうちに進行してしまうため、注意が必要です。

公益財団法人8020推進財団「第2回永久歯の抜歯原因調査」によると、歯を失うもっとも多い原因は、歯周病(37.1%)であることがわかっています。次いで、う蝕(29.2%)、破折(17.8%)の順です。

歯周病には2つの段階があります。まず炎症が歯ぐきだけにとどまっている状態を「歯肉炎」といい、さらに進行して歯を支える骨や歯根膜(しこんまく)にまで広がった状態を「歯周炎」(歯槽膿漏)と呼びます。重症になると、歯がグラグラしてものが噛めなくなり、最終的には歯が抜け落ちることもあるのです。

歯周病は口の中だけの問題ではありません。歯周病菌が血流に乗って全身をめぐることで、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞など、様々な全身の病気と関係していることがわかっています。「たかが口の病気」と放っておくと、健康な生活を送れる期間(健康寿命)を縮めてしまう可能性があります。

以下のような症状がある方は、歯周病の可能性があります。

こうした症状が見られる場合は、早めに当院に受診してください。

歯周病の主な原因について詳しく解説します。

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの間にたまる「プラーク(歯垢・しこう)」です。

プラークは、多くの種類の細菌が増え「かたまり」になった状態で、歯みがきが不十分だったり、砂糖を含む食べ物を多く摂ったりすると増えます。細菌はネバネバした物質を作り出し、バイオフィルムという粘膜性の膜を形成するのです。

歯の表面のプラークは、毎日の歯みがきと定期的な歯科受診でコントロールできます。しかし、歯と歯ぐきの間に深い歯周ポケットができると、歯みがきだけでは十分にプラークを取り除けなくなります。すると、プラークの中の細菌は毒素を作り出し、歯周組織に慢性的な炎症を引き起こすのです。

プラークを取り除かないでいると、硬くなり「歯石」という物質に変化します。歯の表面や歯周ポケットの中に付着・蓄積し、歯みがきだけでは取り除けないため、治療による除去が必要になります。

歯周病の直接の原因はプラークですが、以下の要因も歯周病のリスクを高めます。

歯周病の予防には、丁寧なブラッシングや定期的な歯間ケアが重要です。また、規則正しい生活や偏らない食事も歯周病にかかりにくくしてくれます。ただ、生まれつき歯周病にかかりやすい体質の方もいるため、定期的な歯科受診は大切です。

歯周病の進行度とその症状について詳しく解説します。

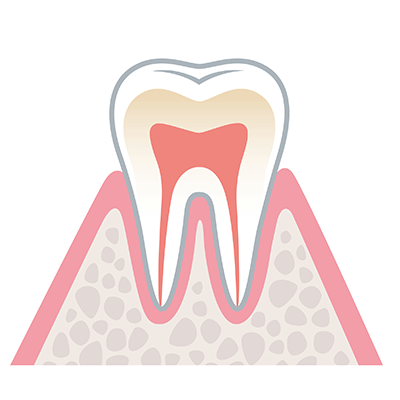

健康な状態

薄いピンク色の歯肉で、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)がなく、引き締まっています。歯みがきしても出血しません。

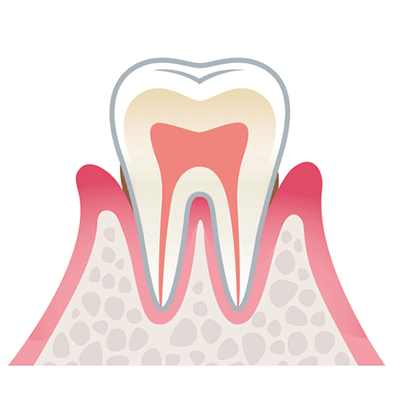

軽度歯周病

歯ぐきは赤く腫れて、歯と歯ぐきの間にプラークがたまります。

歯周ポケットができ、歯ぐきに炎症が起きはじめている状態です。痛みはまだありませんが、歯みがきのときや硬いものを食べるときに出血することがあります。

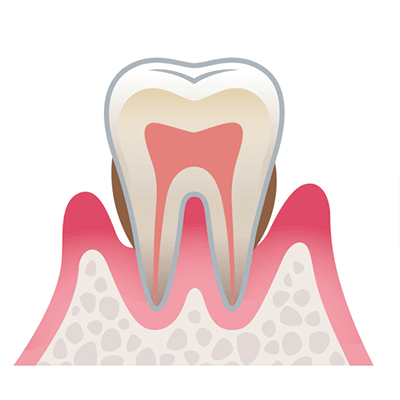

中等度歯周病

歯肉全体が赤く腫れ、変色する部分も。歯周ポケットがさらに深くなり、歯がぐらつきはじめるため、歯が浮いたような感覚が起こることもあります。歯ぐきだけでなく、歯を支える顎の骨にも炎症が進み、骨が溶けはじめます。炎症が長引くため口臭が気になることもあります。

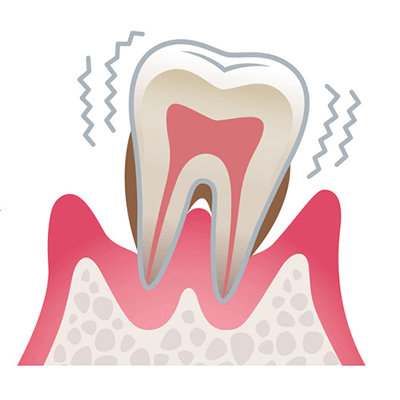

重度歯周病

歯肉は赤紫色で腫れあがり、歯と歯の間が広がって食べものもよく詰まるようになります。

歯周ポケットがかなり深くなり、歯のぐらつきがさらにひどくなるでしょう。歯根(しこん)を支える骨がほとんど溶けてしまうため、放っておくと歯が抜け落ちてしまうこともあります。

膿も出るため、口臭がきつくなります。

近年の研究では、歯周病が様々な病気のリスクを高めることがわかってきました。

歯周病菌やその毒素、炎症物質などが歯肉の毛細血管から全身に運ばれると、脳梗塞や心臓病、糖尿病の悪化などを引き起こす可能性があります。

また、歯周病菌を含む唾液が誤って気管支や肺に入ると、気管支炎や誤嚥性肺炎の原因にもなります。妊娠中の方は、早産や低体重児出産のリスクも高まるため、妊娠前または妊娠中の歯科検診はとても大切です。

歯周病と全身の健康状態はお互いに影響を与えます。歯周病の予防や治療は、全身の様々な病気の予防につながり、健康的な生活を送るために欠かせないものです。

歯周病の検査

まず、口の中の状態や歯周病の進行度をチェックします。プラークや歯石の付着、歯肉の炎症や出血、歯周ポケットの深さ、歯のぐらつき具合などを調べ、レントゲン撮影で歯槽骨の状態も確認します。

基本治療

医師や歯科衛生士が専門器具を使って、プラークや歯石を取り除きます。当院では、各々の歯周病に適したアタッチメントが充実しているため、汚れをきれいに取り除くことができます。

診察後は「どこがみがけていないのか」をフィードバックし、効果的なブラッシング方法や歯間ケアを提案します。歯周病の進行を抑えるために、普段の歯みがきや歯間ケアはとても重要です。

再検査

後日、プラークや歯石の再付着具合、歯肉の炎症や出血など、症状が改善したか確認。次の治療方針を決めます。

外科治療(必要な場合)

基本の治療だけでは改善しない場合は、歯周外科的処置(歯ぐきを切開して歯石を取り除く手術)を必要に応じて行います。

また、当院では歯周再生療法も行っています。歯周再生療法とは、特殊な薬剤を使い、歯周病によって失われた歯周組織を再生させる治療です。特に精密で正確な手術が求められるため、最新の光学顕微鏡や拡大鏡を採用し、良質な治療を提供します。

メインテナンス

治療後も定期的に検診を受け、専門的なクリーニングを行います。歯周病は再発しやすいため、継続的なケアが大切です。

歯周病の予防と治療には、毎日の丁寧な歯みがきと定期的な歯科検診が欠かせません。早期発見・早期治療で、健康な歯を守りましょう。

TOP